еңЁи¶ізҗғз•ҢпјҢCзҪ—жҳҜдёҖдҪҚеӨҮеҸ—зһ©зӣ®зҡ„и¶…зә§жҳҺжҳҹгҖӮд»–зҡ„жҲҗе°ұдёҚд»…д»…дҪ“зҺ°еңЁзҗғеңәдёҠпјҢжӣҙеңЁдәҺд»–еҜ№е№ҙиҪ»дёҖд»Јзҗғе‘ҳзҡ„еҪұе“Қе’ҢжҝҖеҠұгҖӮжңҖиҝ‘пјҢдёҖдәӣи¶ізҗғжҳҺжҳҹдёҺCзҪ—зҡ„еҒ¶йҒҮзһ¬й—ҙеј•еҸ‘дәҶе№ҝжіӣзҡ„зғӯи®®е’Ңж„ҹеҠЁгҖӮиҝҷдәӣеҒ¶йҒҮдёҚд»…еұ•зӨәдәҶ他们д№Ӣй—ҙзҡ„еҸӢи°Ҡе’Ңе°ҠйҮҚпјҢд№ҹи®©дәә们зңӢеҲ°дәҶдҪңдёәйЎ¶е°–иҝҗеҠЁе‘ҳзҡ„дәәж јйӯ…еҠӣгҖӮеңЁиҝҷзҜҮж–Үз« дёӯпјҢжҲ‘们е°Ҷд»ҺеӣӣдёӘж–№йқўиҜҰз»ҶжҺўи®ЁиҝҷдәӣеҒ¶йҒҮзһ¬й—ҙеҰӮдҪ•еј•еҸ‘зғӯи®®дёҺж„ҹеҠЁпјҢеҢ…жӢ¬еҒ¶йҒҮиғҢжҷҜгҖҒзҗғжҳҹеҸҚеә”гҖҒеӘ’дҪ“жҠҘйҒ“д»ҘеҸҠзӨҫдјҡеҪұе“ҚгҖӮйҖҡиҝҮиҝҷдәӣи§’еәҰпјҢжҲ‘们иғҪеӨҹжӣҙеҠ е…Ёйқўең°зҗҶи§Јиҝҷдәӣзһ¬й—ҙжүҖеёҰжқҘзҡ„ж·ұиҝңж„Ҹд№үгҖӮ

1гҖҒеҒ¶йҒҮиғҢжҷҜжҸӯзӨәеҸӢи°Ҡ

CзҪ—дҪңдёәе…ЁзҗғжңҖзҹҘеҗҚзҡ„и¶ізҗғиҝҗеҠЁе‘ҳд№ӢдёҖпјҢд»–зҡ„иҒҢдёҡз”ҹж¶Ҝе……ж»ЎдәҶиҚЈиӘүдёҺиҫүз…ҢгҖӮеңЁиҝҷж ·зҡ„иғҢжҷҜдёӢпјҢе…¶д»–и¶ізҗғжҳҺжҳҹдёҺд»–зҡ„еҒ¶йҒҮеҫҖеҫҖиў«и§ҶдёәдёҖз§Қзү№ж®Ҡзҡ„еҸӢи°ҠиұЎеҫҒгҖӮиҝҷз§ҚеҸӢи°ҠдёҚжҳҜз®ҖеҚ•зҡ„з«һдәүе…ізі»пјҢиҖҢжҳҜзӣёдә’ж¬ЈиөҸгҖҒе…ұеҗҢиҝӣжӯҘзҡ„дёҖз§ҚдҪ“зҺ°гҖӮ

дҫӢеҰӮпјҢеңЁдёҖж¬ЎеӣҪйҷ…жҜ”иөӣжңҹй—ҙпјҢдёҖдҪҚе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳдёҺCзҪ—еңЁжӣҙиЎЈе®ӨеӨ–зӣёйҒҮпјҢеҸҢж–№дә’зӣёиҮҙж„Ҹ并иҝӣиЎҢдәҶз®ҖзҹӯдәӨжөҒгҖӮиҝҷдёҖ幕被зҺ°еңәж‘„еғҸжңәжҚ•жҚүеҲ°пјҢ并иҝ…йҖҹдј йҒҚзҪ‘з»ңпјҢеј•иө·дәҶе№ҝжіӣи®Ёи®әгҖӮиҝҷдёҚд»…жҳҫзӨәеҮәдёӨдҪҚзҗғе‘ҳд№Ӣй—ҙзҡ„дәІеҜҶе…ізі»пјҢд№ҹеҪ°жҳҫдәҶиҖҒдёҖиҫҲзҗғжҳҹеҜ№ж–°з§Җзҗғе‘ҳжҲҗй•ҝзҡ„йҮҚиҰҒж”ҜжҢҒгҖӮ

иҝҷз§ҚеҒ¶йҒҮиғҢеҗҺе…¶е®һд№ҹйҡҗи—ҸзқҖи®ёеӨҡж•…дәӢгҖӮд»ҺеҲқеҮәиҢ…еәҗзҡ„е°Ҹзҗғе‘ҳпјҢеҲ°йҖҗжёҗеҙӯйңІеӨҙи§’зҡ„ж–°жҳҹпјҢCзҪ—ж— з–‘жҲҗдёә他们еҝғдёӯзҡ„жҰңж ·гҖӮжҜҸдёҖж¬ЎеҒ¶з„¶зӣёйҒҮпјҢйғҪеҸҜиғҪжҲҗдёәдёҖдёӘжҝҖеҠұ他们дёҚж–ӯеҠӘеҠӣеҗ‘дёҠзҡ„йҮҚиҰҒж—¶еҲ»гҖӮ

2гҖҒзҗғжҳҹеҸҚеә”дј йҖ’жғ…ж„ҹ

еҪ“и¶ізҗғжҳҺжҳҹ们дёҺCзҪ—зӣёйҒҮж—¶пјҢ他们йҖҡеёёдјҡиЎЁзҺ°еҮәз”ұиЎ·зҡ„敬дҪ©е’ҢжҝҖеҠЁд№Ӣжғ…гҖӮдҫӢеҰӮпјҢдёҖдәӣе№ҙиҪ»е°Ҹе°Ҷеёёеёёдјҡеӣ дёәиғҪи§ҒеҲ°иҮӘе·ұзҡ„еҒ¶еғҸиҖҢиЎЁзҺ°еҫ—е…ҙеҘӢдёҚе·ІпјҢжңүж—¶еҖҷз”ҡиҮійҡҫд»ҘжҺ©йҘ°еҶ…еҝғзҡ„жҝҖеҠЁд№Ӣжғ…пјҢиҝҷз§Қзңҹе®һиҖҢиҮӘ然зҡ„еҸҚеә”еј•еҸ‘дәҶдј—еӨҡзҪ‘еҸӢе…ұйёЈгҖӮ

еңЁзӨҫдәӨеӘ’дҪ“дёҠпјҢиҝҷдәӣе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳзә·зә·еҲҶдә«иҮӘе·ұдёҺCзҪ—еҗҲеҪұжҲ–дәӨжөҒеҗҺзҡ„ж„ҹеҸ—гҖӮ他们用зңҹжҢҡзҡ„иҜқиҜӯиЎЁиҫҫеҜ№иҝҷдҪҚдј еҘҮзҗғжҳҹзҡ„ admirationпјҢеҗҢж—¶д№ҹйҖҸйңІеҮәеҜ№дәҺиҮӘиә«жңӘжқҘеҸ‘еұ•зҡ„жңҹеҫ…гҖӮдёҖж—¶й—ҙпјҢе…ідәҺвҖңжҲ‘е’ҢCзҪ—вҖқзҡ„иҜқйўҳжҲҗдёәзғӯзӮ№пјҢеҗ„зұ»иҜ„и®әеұӮеҮәдёҚз©·пјҢдәә们ејҖе§ӢзғӯзғҲи®Ёи®әиҝҷдәӣе°‘е№ҙеҰӮдҪ•еҸ—еҲ°еҗҜеҸ‘пјҢдёәжўҰжғіиҖҢеҘӢж–—гҖӮ

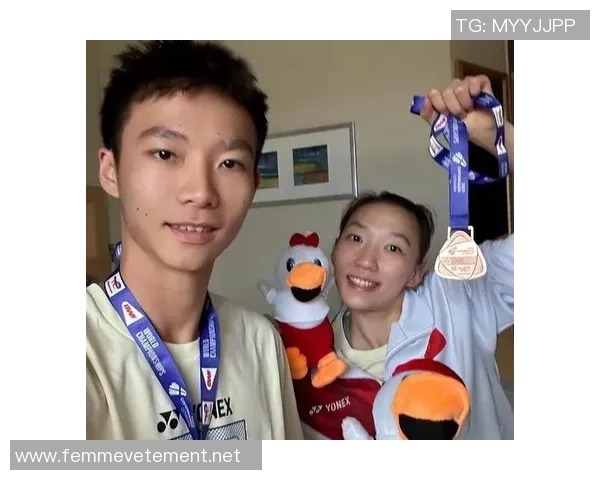

йҷӨдәҶе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳпјҢи®ёеӨҡйҖҖеҪ№иҖҒе°ҶеҗҢж ·еңЁеӣһеҝҶиө·иҮӘе·ұдёҺCзҪ—зӣёиҜҶж—¶жөҒйңІеҮәзҡ„ж„ҹж…ЁгҖӮ他们讲иҝ°зқҖжӣҫз»ҸеңЁиөӣеңәдёҠдәӨй”Ӣж—¶еҪјжӯӨд№Ӣй—ҙй»ҳеҘ‘й…ҚеҗҲжҲ–зІҫеҪ©еҜ№еҶіпјҢи®©жӣҙеӨҡзҡ„дәәи®ӨиҜҶеҲ°пјҢжҜҸдёҖдҪҚиҚЈиӘүиғҢеҗҺйғҪе°‘дёҚдәҶйӮЈдәӣзҸҚиҙөзҡ„дәәйҷ…е…ізі»е’Ңж”ҜжҢҒгҖӮ

3гҖҒеӘ’дҪ“жҠҘйҒ“ејәеҢ–еҪұе“ҚеҠӣ

йҡҸзқҖзӨҫдәӨеӘ’дҪ“зҡ„еҸ‘еұ•пјҢе…ідәҺи¶ізҗғжҳҺжҳҹдёҺCзҪ—еҒ¶йҒҮзһ¬й—ҙзҡ„и§Ҷйў‘е’Ңз…§зүҮиҝ…йҖҹдј ж’ӯејҖжқҘгҖӮеҗ„еӨ§дҪ“иӮІж–°й—»зҪ‘з«ҷдәүе…ҲжҒҗеҗҺең°иҝӣиЎҢжҠҘйҒ“пјҢе°ҶиҝҷдёҖдәӢ件жҺЁеҗ‘иҲҶи®әйЈҺеҸЈжөӘе°–гҖӮдёҖж—¶й—ҙпјҢдёҚд»…жҳҜдё“дёҡеӘ’дҪ“пјҢз”ҡиҮіжҷ®йҖҡзҪ‘еҸӢд№ҹеҸӮдёҺеҲ°и®Ёи®әдёӯпјҢдҪҝеҫ—иҝҷдёҖиҜқйўҳеҪўжҲҗдәҶдёҖиӮЎејәеӨ§зҡ„зҪ‘з»ңзғӯжҪ®гҖӮ

еӘ’дҪ“еҜ№дәҺиҝҷз§ҚзҺ°иұЎз»ҷдәҲй«ҳеәҰе…іжіЁпјҢдёҚд»…еӣ дёәе®ғеҗёеј•зңјзҗғпјҢжӣҙеӣ дёәе®ғеұ•зҺ°дәҶдёҖз§Қз§ҜжһҒеҗ‘дёҠзҡ„дҪ“иӮІзІҫзҘһгҖӮиҝҷз§ҚжӯЈиғҪйҮҸж„ҹжҹ“дәҶеӨ§йҮҸйқ’е°‘е№ҙпјҢи®©д»–raybetз”өз«һз«һзҢңжіЁеҶҢзҷ»еҪ•д»¬зңӢеҲ°дәҶиҝҪжұӮжўҰжғізҡ„дёҚжҮҲеҠӘеҠӣгҖӮеҗҢж—¶пјҢд№ҹдҝғиҝӣдәҶе…¬дј—еҜ№дәҺдҪ“иӮІд»·еҖји§Ӯеҝөзҡ„иҝӣдёҖжӯҘжҖқиҖғпјҡжҲҗеҠҹ并дёҚжҳҜеӯӨз«ӢеӯҳеңЁпјҢе®ғйңҖиҰҒжқҘиҮӘд»–дәәзҡ„йј“еҠұе’Ңж”ҜжҢҒгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢеӘ’дҪ“иҝҳеҖҹеҠ©иҝҷдёҖжңәдјҡж·ұеҢ–дәҶеҜ№дәҺдҪ“иӮІзІҫзҘһеҸҠе…¶зӨҫдјҡд»·еҖји§Ӯеҝөдј ж’ӯзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§гҖӮйҖҡиҝҮз”ҹеҠЁйІңжҙ»зҡ„ж•…дәӢпјҢи®©жӣҙеӨҡдәәж„ҸиҜҶеҲ°пјҢеҚідҪҝжҳҜеңЁз«һдәүжңҖжҝҖзғҲзҡ„ж—¶еҖҷпјҢзӣёдә’е°ҠйҮҚдёҺйј“еҠұдҫқ然жҳҜжҺЁеҠЁж•ҙдёӘиЎҢдёҡеүҚиҝӣзҡ„йҮҚиҰҒеҠЁеҠӣгҖӮ

4гҖҒзӨҫдјҡеҪұе“Қе”ӨйҶ’е…ұйёЈ

CзҪ—дёҺе…¶д»–и¶ізҗғжҳҺжҳҹд№Ӣй—ҙжё©жҡ–еҸҲж„ҹдәәзҡ„еҒ¶йҒҮпјҢдёҚд»…и®©еңҲеҶ…дәәеЈ«ж·ұеҸ—и§ҰеҠЁпјҢд№ҹе”Өиө·дәҶеӨ§дј—еҜ№дәҺеҘӢж–—зІҫзҘһе’Ңеӣўз»“еҠӣйҮҸзҡ„ж–°и®ӨзҹҘгҖӮеңЁиҝҷдёӘдҝЎжҒҜзҲҶзӮёж—¶д»ЈпјҢдәә们и¶ҠжқҘи¶ҠжёҙжңӣзңӢеҲ°зңҹе®һиҖҢз§ҜжһҒзҡ„дёҖйқўпјҢиҖҢиҝҷж ·зҡ„жЎҲдҫӢжҒ°еҘҪж»Ўи¶ідәҶиҝҷдёӘйңҖжұӮгҖӮ

еҫҲеӨҡзҪ‘еҸӢзә·зә·еңЁиҜ„и®әеҢәеҲҶдә«иҮӘе·ұзҡ„з»ҸеҺҶпјҢиЎЁиҫҫеӣ жҹҗдёӘжҰңж ·иҖҢж”№еҸҳдәәз”ҹиҪЁиҝ№зҡ„е°Ҹж•…дәӢгҖӮжңүзҡ„дәәжҸҗеҲ°е°Ҹж—¶еҖҷи§ӮзңӢCзҪ—жҜ”иөӣж—¶иҗҢз”ҹеҮәзҡ„иҝҗеҠЁжўҰжғіпјҢжңүзҡ„дәәеҲҷиЎЁзӨәжӯЈжҳҜз”ұдәҺиә«иҫ№дәәзҡ„йј“еҠұжүҚеқҡжҢҒиө°дёҠиҒҢдёҡйҒ“и·ҜгҖӮиҝҷз§ҚйӣҶдҪ“еӣһеҝҶи®©жҜҸдёӘдәәйғҪиғҪжүҫеҲ°е…ұйёЈпјҢд»ҺиҖҢеўһејәеҪјжӯӨд№Ӣй—ҙзҡ„иҒ”зі»гҖӮ

еҗҢж—¶пјҢиҝҷж ·зҡ„дәӢ件д№ҹжҺЁеҠЁдәҶдёҖйЎ№е…¬зӣҠжҙ»еҠЁзҡ„еҸ‘еұ•гҖӮи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„дәәејҖе§Ӣе…іжіЁйқ’е°‘е№ҙеҹ№и®ӯйЎ№зӣ®пјҢеёҢжңӣйҖҡиҝҮе®һйҷ…иЎҢеҠЁеё®еҠ©йӮЈдәӣжңүжҪңеҠӣдҪҶжқЎд»¶жңүйҷҗзҡ„е°Ҹеӯ©е®һзҺ°д»–们еҝғдёӯзҡ„жўҰжғігҖӮиҝҷиЎЁжҳҺпјҢеҪ“жҲ‘们зңӢеҲ°дјҳз§Җдәәзү©д№Ӣй—ҙжё©жҡ–дә’еҠЁзҡ„ж—¶еҖҷпјҢе…¶е®һжҳҜеңЁе‘је”Өе…ЁзӨҫдјҡе…ұеҗҢе…іжіЁе„ҝз«ҘжҲҗй•ҝзҡ„иҜқйўҳпјҢиҝҷж— з–‘е…·жңүж·ұиҝңдё”з§ҜжһҒж„Ҹд№үгҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

CзҪ—дёҺе…¶д»–и¶ізҗғжҳҺжҳҹд№Ӣй—ҙйӮЈд»Өдәәж„ҹеҠЁдё”е……ж»ЎжӯЈиғҪйҮҸзҡ„еҒ¶йҒҮзһ¬й—ҙпјҢж— з–‘жҳҜеҪ“д»ҠдҪ“иӮІз•ҢдёҖдёӘеҖјеҫ—й“ӯи®°зҡ„иҜқйўҳгҖӮд»ҺеҸӢи°ҠиғҢжҷҜпјҢеҲ°еҗ„ж–№еҸҚеә”пјҢеҶҚеҲ°еӘ’дҪ“жҠҘйҒ“еҸҠзӨҫдјҡеҪұе“ҚпјҢиҝҷдёҖзі»еҲ—иҝһй”ҒеҸҚеә”е……еҲҶеұ•зӨәдәҶдҪ“иӮІзІҫзҘһеңЁдәәйҷ…е…ізі»дёӯзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§пјҢд»ҘеҸҠеҰӮдҪ•йҖҡиҝҮжҰңж ·еҠӣйҮҸеҺ»жҝҖеҠұжӣҙеӨҡдәәиҝҪжұӮиҮӘе·ұзҡ„зӣ®ж ҮгҖӮ

йҖҡиҝҮеҲҶжһҗиҝҷдәӣзҺ°иұЎпјҢжҲ‘们и®ӨиҜҶеҲ°пјҢеңЁз«һжҠҖдёҘй…·зҺҜеўғдёӢд»Қ然иғҪеӨҹдҝқжҢҒеҸӢе–„пјҢиҝҷжҳҜжһҒе…¶зҸҚиҙөдё”еҖјеҫ—иөһзҫҺзҡ„дёҖзӮ№гҖӮиҖҢиҝҷж ·зҡ„ж–ҮеҢ–ж°ӣеӣҙдёҚд»…еұһдәҺиөӣдәӢжң¬иә«пјҢжӣҙеә”иҜҘиһҚе…ҘжҲ‘们зҡ„ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»дёӯпјҢи®©жҜҸдёҖдёӘдәәйғҪиғҪд»ҺдёӯиҺ·еҫ—еҠӣйҮҸпјҢе…ұеҗҢжһ„е»әдёҖдёӘжӣҙеҠ зҫҺеҘҪзҡ„зӨҫдјҡзҺҜеўғгҖӮ